综合办公

综合办公

杜鹃(Rhododendron L.)是亚热带亚高山植物典型代表,维持亚高山杜鹃群落稳定性与多样性是应对全球气候变化挑战、保护生态系统完整性的迫切需求。近年来,部分亚高山杜鹃面临生长空间受挤压、群落功能性退化及赏花面积减少等问题,亟需深入探究其生态适应机制与养分获取策略。本研究以湖南省大围山鹿角杜鹃(Rhododendron latoucheae Franch.)、云锦杜鹃(Rhododendron fortunei Lindl.)和映山红(Rhododendron simsii Planch.)群落为研究对象,采用Hedley磷素分级法分析土壤磷素组分,并探讨不同杜鹃群落土壤磷素组分和真菌群落特征及其相关关系。

研究发现,3种杜鹃群落的根际、非根际土壤磷素组分差异明显,映山红根际水溶态磷(H2O-Pi)含量最低,酸性磷酸单酯酶(ACP)活性显著高于鹿角、云锦杜鹃,土壤pH和NO3--N是驱动杜鹃根际磷组分变化的关键环境因子。3种野生杜鹃真菌群落特征结果显示,门分类水平下以子囊菌门(Ascomycota)、担子菌门(Basidiomycota)为优势类群,其结构及多样性变化主要受到土壤SOC、大量元素以及ACP的影响。3种杜鹃磷活化的微生物机制不同,映山红主要通过提高ACP活性矿化磷,云锦杜鹃则通过根系及相关真菌产生的分泌物(如有机酸)溶解无机磷以获取磷。此外,映山红根内病理真菌丰度显著高于鹿角、云锦杜鹃,尤其是真菌寄生虫,病理真菌显著富集可通过损害宿主细胞、诱发病虫害进一步加剧映山红群落功能退化。本研究为亚高山杜鹃花群落的科研保育及可持续发展提供了科学依据。

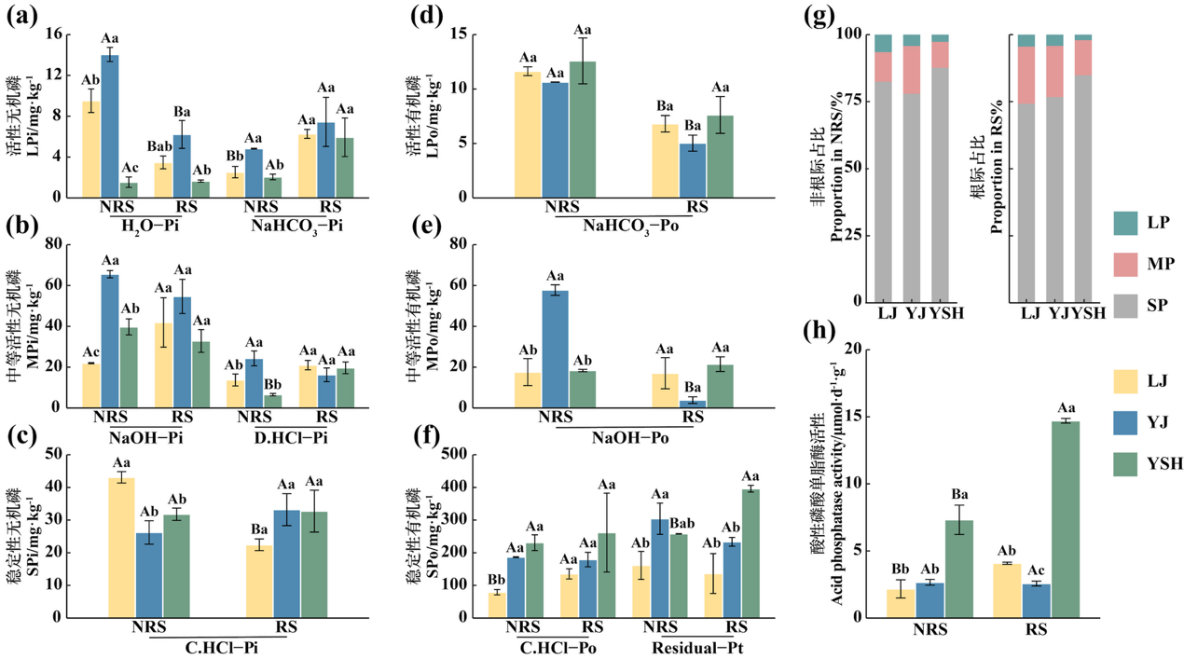

图 1 不同杜鹃群落根际土壤磷组分含量与占比及ACP活性

Fig.1 The content and proportion of soil phosphorus fraction and the ACP activity of different Rhododendron L. communities

(a) 活性无机磷含量(mg/kg); (b) 中等活性无机磷含量(mg/kg); (c) 稳定性无机磷含量(mg/kg); (d) 活性有机磷含量(mg/kg); (e) 中等活性有机磷含量 (mg/kg); (f) 稳定性有机磷含量 (mg/kg); (g) 3种杜鹃根际、非根际土壤磷组分占比(%); (h) 3种杜鹃根际、非根际ACP活性特征(μmol/d/g)。

图中不同大写字母表示同一杜鹃根际土壤与非根际土壤的磷组分和ACP活性之间差异显著 (P<0.05); 图中不同小写字母表示不同野生种杜鹃之间差异显著(P<0.05)。LJ: 鹿角杜鹃, Rhododendron latoucheae Franch.; YJ: 云锦杜鹃, Rhododendron fortunei Lindl.; YSH: 映山红, Rhododendron simsii Planch.; LP: 活性磷; MP: 中等活性磷; SP: 稳定性磷; NRS: 非根际土壤, RS: 根际土壤。

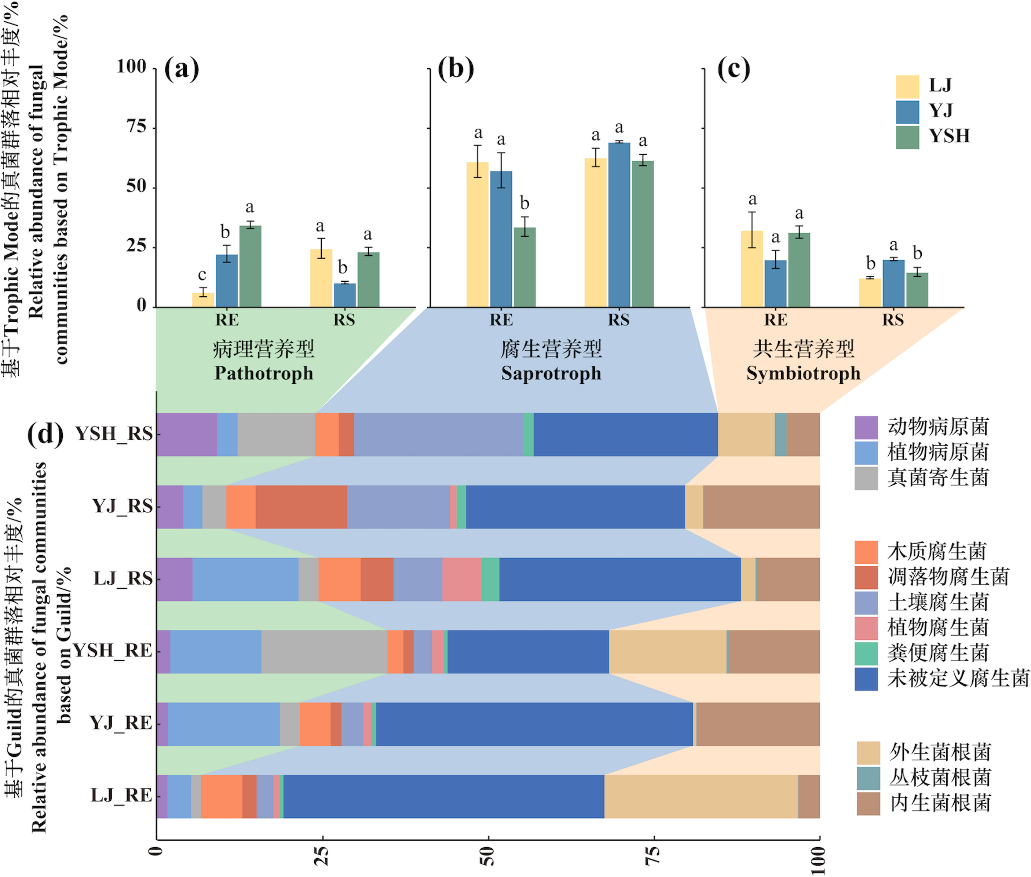

图 2 基于Trophic Mode和Guild营养模式的不同杜鹃根内、根际真菌功能类群

Fig.2 Functional taxa in root-endophytic and rhizosphere soil fungal community of different Rhododendron L. communities based on Trophic Mode

(a) 三种杜鹃根内、根际病理营养型真菌群落相对丰度占比(%); (b) 三种杜鹃根内、根际腐生营养型真菌群落相对丰度占比(%); (c) 三种杜鹃根内、根际共生营养型真菌群落相对丰度占比(%); (d) 基于Guild营养模式的三种杜鹃根内、根际12种功能类群相对丰度占比(%)。

该研究成果以“不同野生种杜鹃群落土壤磷素组分和真菌结构特征及其相关关系”为题发表在国家一级学报、国家卓越期刊《生态学报》上(网络首发),论文第一作者为生态所联合培养硕士研究生林榆雯,廖菊阳研究员和易心钰副研究员为共同通讯作者。该研究得到了湖南省自然科学基金项目(2024JJ5235、2023JJ40396、2024JJ6283)、湖南省林业科技创新项目(XLKY202313、XLKY202212)的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.20103/j.stxb.202408282049.